|

|

|

|

|

FreeNASのインストール

|

では早速、ダウンロードしたFreeNASのCD-ROMイメージファイルをCD-Rに焼いて、実際にPCにインストールしてみましょう。

ここでは、FreeNASをハードディスクの第1パーティションにインストールして、それ以外のハードディスクの全領域をデータ領域として利用する場合を想定しています。

CD-ROMから起動すると、しばらくして Wellcome!メッセージが表示されます。

Wellcome!

1.Boot [default]

2.Boot with ACPI disabled

3.Boot in Safe Mode

4.Boot with verbose logging

5.Escape to loader prompt

6.Reboot

Select Option, [Enter] for default

or [Space] to pause timer 3

この画面でEnterを押して、CD-ROMからFreeNASを起動します。

しばらくすると、セットアップメニューが表示されます。

Console setup

-------------

1) Assign Interfaces

2) Set LAN IP address

3) Reset webGUI password

4) Reset to factory defaults

5) Ping host

6) Shell

7) Reboot system

8) PowerOff system

9) Install/Upgrade to an hard drive/flash device, etc

Enter a number:

ここでFreeNASをインストールするために9番を選びます。

次の画面では、インストールする形態を選択する青い画面があわられます。

今回はハードディスクにFreeNAS本体をインストールするので、3番の [Install 'full' OS on HDD + data partition] を選びます。

次の画面では、ハードディスクの第1パーティションにOSをインストールし、第2パーティションにデータ領域が構築されるという説明が表示されます。

そのまま OK を選び次の画面に進みます。

次の画面でOSのインストール元として、CD-ROMドライブを選択します。

さらに次の画面では、OSのインストール先として、ハードディスクを選択します。

次の画面ではOSの領域をどれぐらいの容量にするかを指定します。フルインストールでも、96MB がデフォルト値になっています。OSをカスタマイズする予定があるなら、この容量を少し多めにしたほうが良いかもしれません。

|

この容量を決定した後、すぐにOSのインストールが始まりますが、実際にはあっという間に終わってしまいます。

OSのインストールが終わったら、 Enter を押してもとのConsole setupメニューに戻ります。

ここで、7番のReboot systemを押して再起動します。

再起動の際に、FreeNASのインストールCDを取り出してください。

問題が無ければ、ハードディスクからFreeNASが起動され、FreeNASのグラフィカルなロゴ画面が表示されます。

|

|

インストール後の設定

ハードディスクの領域設定 |

ハードディスクからFreeNASが起動され、ロゴ画面で何かキーを押すと、先ほどインストールの際にも出てきた、Console setupメニューが表示されます。

ここで2番の[2) Set LAN IP address]を選択し、ネットワーク設定を行います。

最初に尋ねられるのは DHCPサーバからIPアドレスの自動割り当てを行うかどうかです。サーバなので、Noを選びます。

続く画面でIPアドレス、サブネットマスク(ビット数表記)、ゲートウェイアドレス、DNSサーバアドレスを設定します。

IPv6については自動設定にしておきます。

ネットワーク設定が完了すると、設定がすぐに反映するので、次にwebGUIでの設定に移ります。

|

|

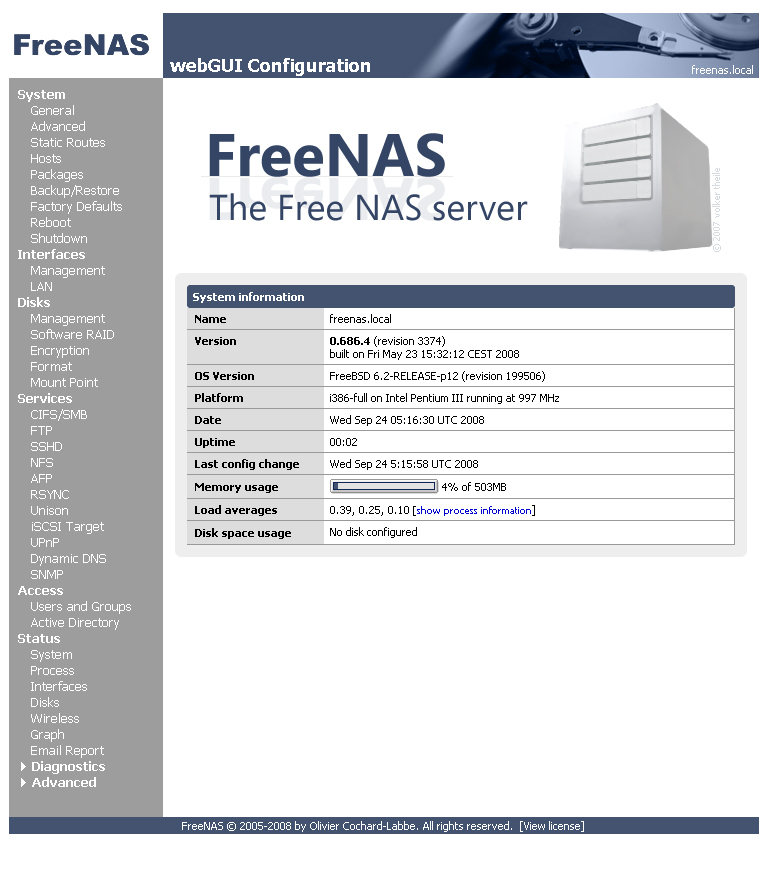

webGUIの画面では、あらゆる設定を操作することができますが、ここではWindowsPCからアクセスし、ファイルの保存や参照、コピーをするための最小限の設定を説明します。

webGUIのログインユーザーとパスワードは、初期設定では、 admin / freenas となっています。

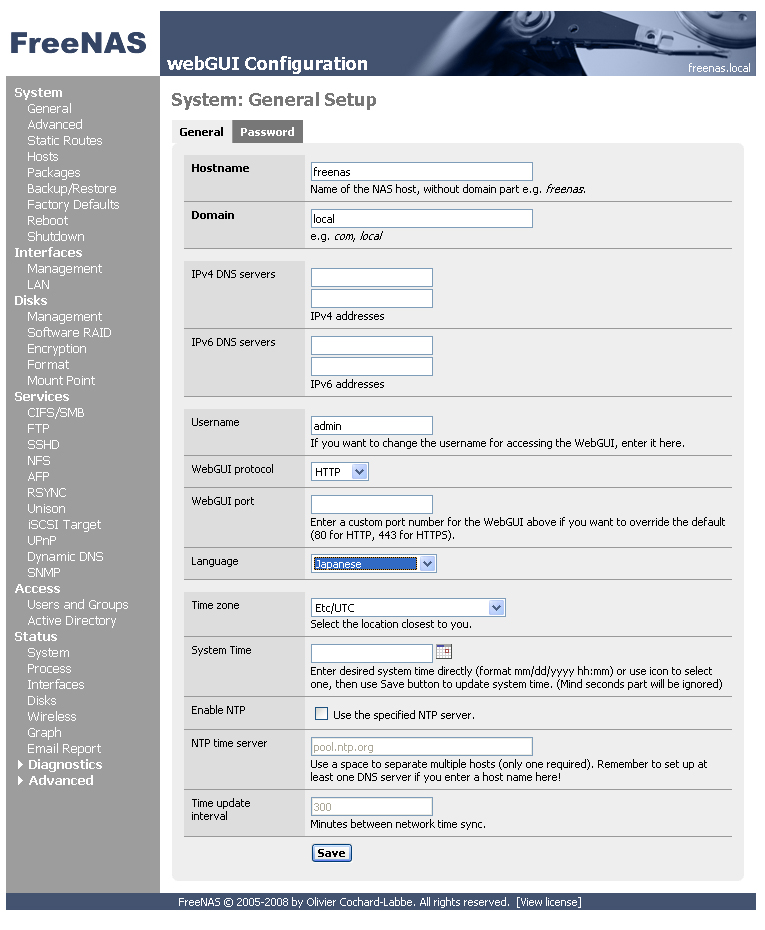

まず最初に、表示言語の変更を行います。

左側のメニューの中からSystem - General を開き、中ほどのLanguageを Japaneseに変更して、一番下の Saveを押します。

これで、webGUIの表示が英語から日本語に変更されます。

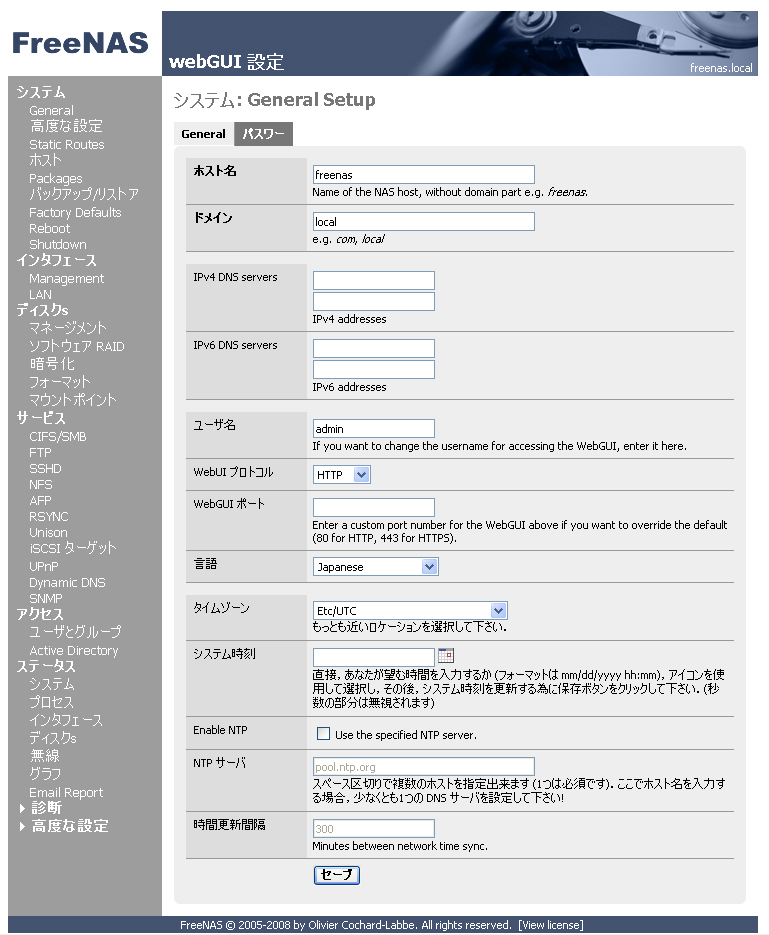

|

|

表示言語の設定は、FreeNASの実際の動作には影響の無い部分ですが、日本語表示を前提に説明をしますので、ここで変更しておきます。

|

|

次に、ファイルを保存する領域を設定します。

最初に行うのは、FreeNASの管理下に置くハードディスクの登録です。

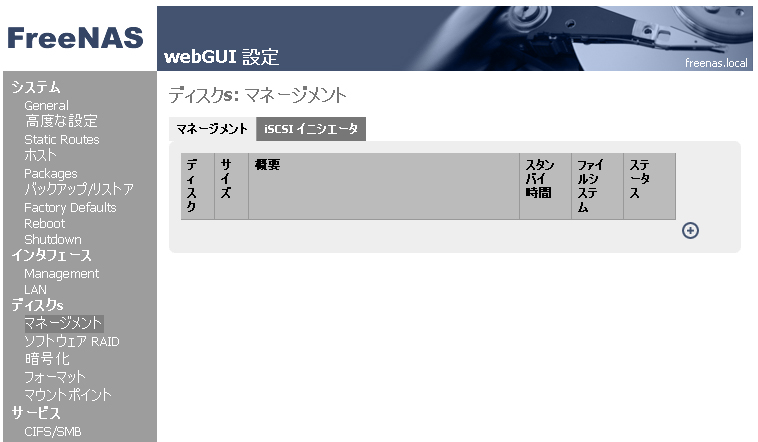

左側のメニューの中のディスクs - マネージメントを開きます。

FreeNASをインストールした直後は、管理下に置かれたハードディスクはないため、リストには何も表示されていません。

ハードディスクを追加するために、リストの枠の右下にある(+)マークをクリックします。

|

|

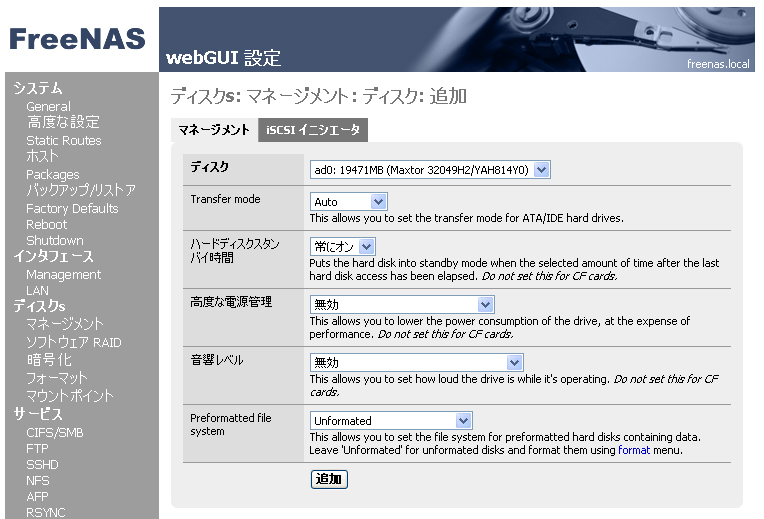

すると、管理するハードディスクを追加する画面が開きます。

ここで現在、FreeNASをインストールしているハードディスク選び、追加ボタンを押します。

その他の設定については、特に変更する必要はありません。

|

|

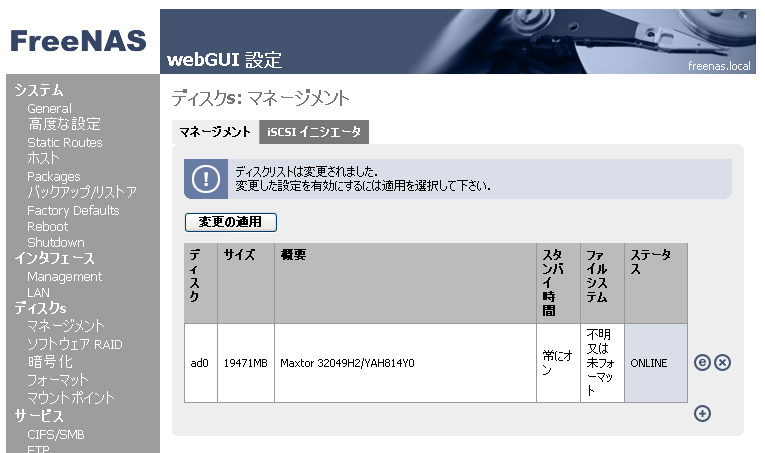

ハードディスクが追加されると、元の管理ディスクのリスト画面に戻ります。

ここで、追加したハードディスクの情報をFreeNAS側に認識させるために、「変更の適用」ボタンを押します。

追加したハードディスクはフォーマットされていない状態ですが、第1パーティションにOSがインストールされているので、特に問題ありません。

|

|

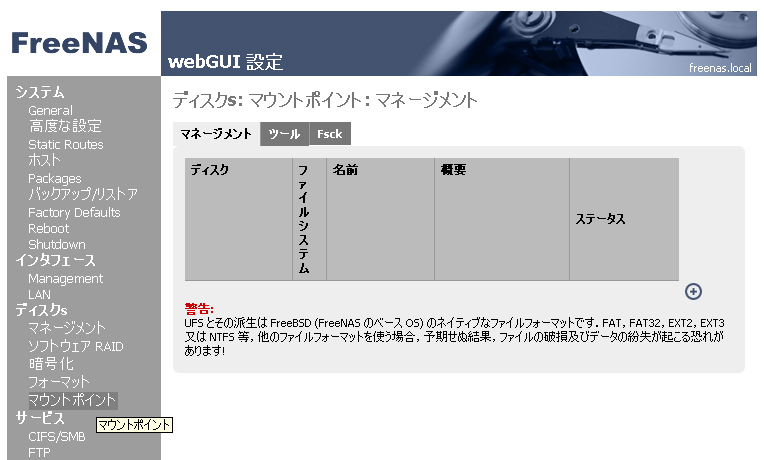

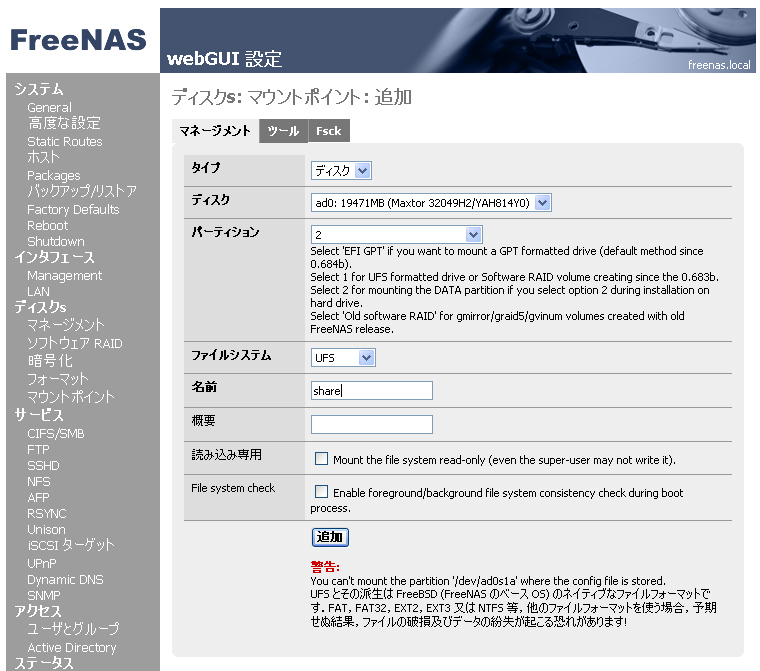

次に、追加されたハードディスクを実際に共有領域として利用するために、マウントポイントを設定します。

左側のメニューの中の、ディスクs - マウントポイントを開きます。

FreeNASをインストールしたばかりの状態では、マウントポイントはひとつもありません。

マウントポイントを追加するために、リストの枠の右下にある(+)マークをクリックします。

|

|

マウントポイントを追加する際の設定項目は次のとおりです。

タイプ: ディスクを選びます。

ディスク: 先ほど登録したハードディスクを選びます。

パーティション: "2"を選びます。

ファイルシステム: UFSを選びます。

名前: 共有フォルダ名を入力します。ここでは仮にshareと入力しました。

その他はデフォルトのままです。

パーティションの番号は、今回は同じハードディスクの第1パーティションにFreeNAS本体がインストールされているので、データ領域が2番になります。

設定が終わったら、追加ボタンを押します。

|

|

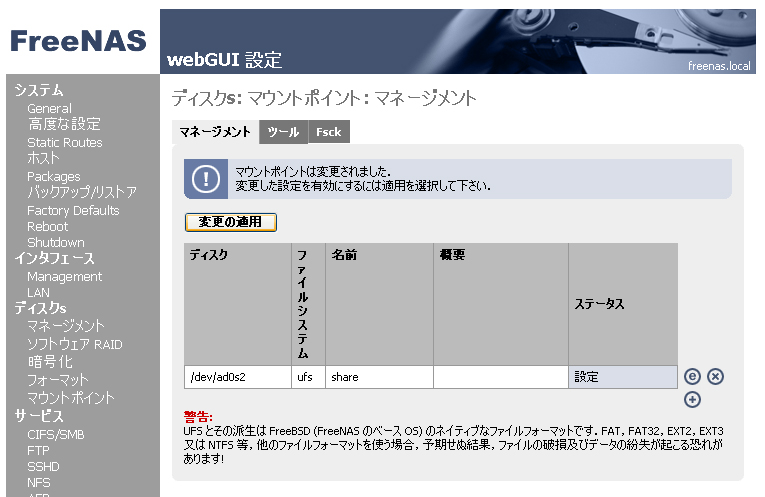

マウントポイントの追加が終わると、マウントポイントのリスト画面に戻ります。

ここで、「変更の適用」ボタンを押して新しいマウントポイントをFreeNASに認識させます。

|

|

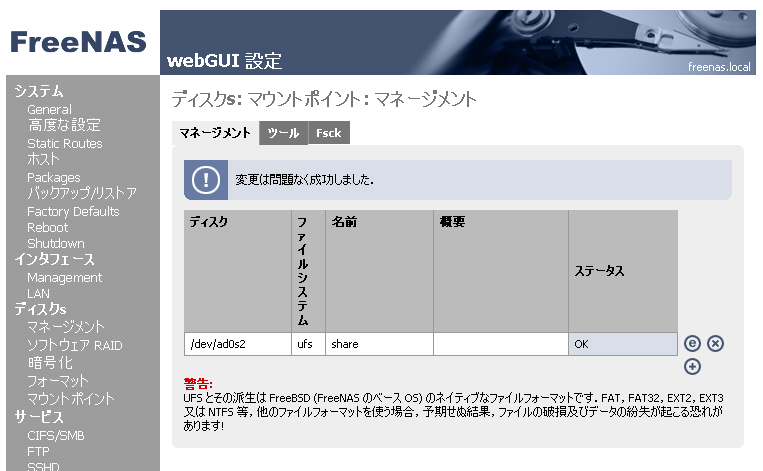

「変更の適用」ボタンを押すと、変更は問題なく成功したとのメッセージが表示されます。

ここまでの段階で、ハードディスクについての設定が完了しました。

|

|

次に利用するサービス設定とネットワーク経由で開放するファイル領域の設定を行います。

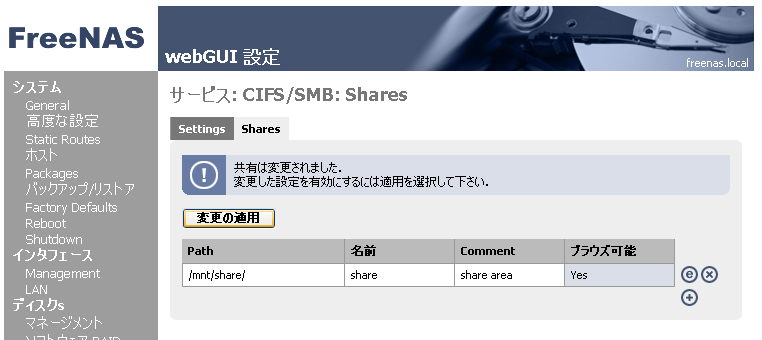

左側のメニューから、サービス - CIFS/SMBを開きます。

CIFS/SMBは、WindowsPCに対して、マイクロソフトネットワーク経由でファイル共有を行うためのサービスです。

次に、Common Internet File Systemのタイトルの右側のチェックボックスにチェックを入れ、有効にします。

チェックを入れたら、画面の一番下にある、「Save and Restart」を押して設定を有効化します。

|

.

|

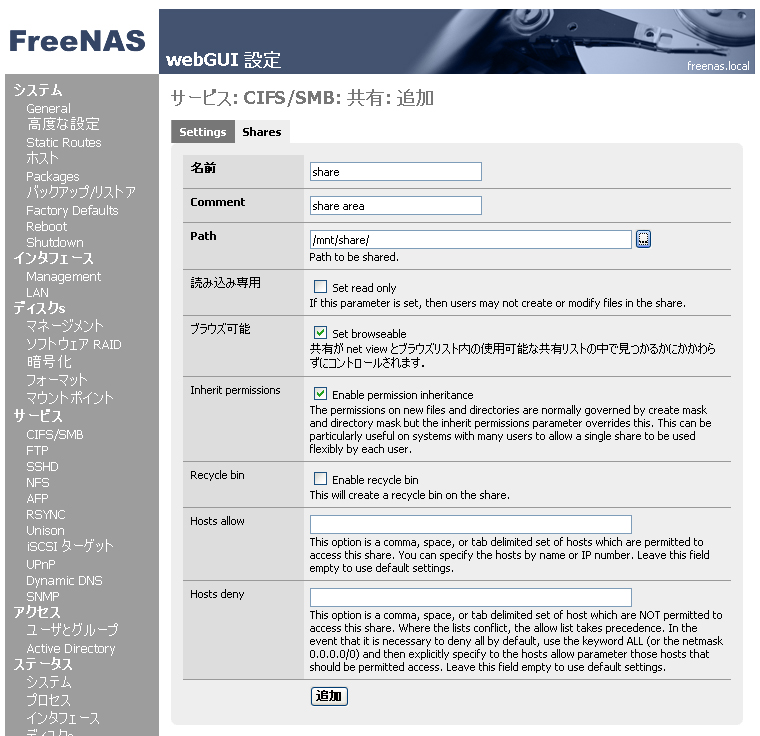

次に先ほどと同じく、左側のメニューから、サービス - CIFS/SMBを開きます。

さらに、Sharesタブを開きます。

FreeNASをインストールした直後はネットワーク経由で公開しているディレクトリはないので、公開するディレクトリを追加するために、リストの枠の右下にある(+)マークをクリックします。

|

ここでCIFS/SMBサービス上で公開する共有領域を設定します。

最低限設定しなければならない項目は以下のとおりです。

名前: ネットワーク経由で公開する共有領域につける名前を設定します。ここでは仮にshareとしました。

Comment: 共有領域の説明を記します。

Path: 右側の参照ボタン[...]を押して、/mnt/share を設定します。

Pathについては、FreeNASが管理下に置いている共有領域のうち、どの領域をCIFS/SMBサービス上に公開するかを設定する項目です。

今回はFreeNASの管理下においている共有領域は1つしかありませんので、その領域を設定します。

その他の設定項目はデフォルトのままで問題ありません。

設定が完了したら、追加ボタンを押します。

|

|

CIFS/SMBの公開領域リストの画面に戻ったら、「変更の適用」ボタンを押します。

|

|

| 動作確認 |

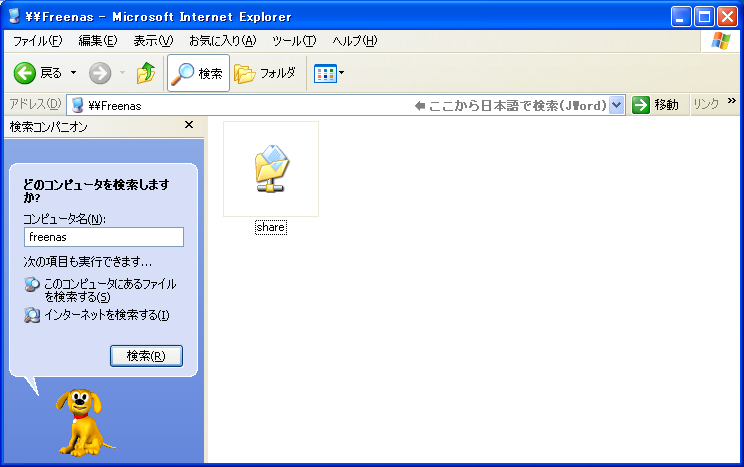

ここまで設定が完了すると、WindowsPC側からネットワーク経由でFreeNASの共有領域にアクセスできるようになります。

実際にWindowsPC側からFreeNASの動作確認をしてみましょう。

WindowsXPのコンピュータの検索画面で、「freenas」を検索してみましょう。

問題がなければ、ネットワーク上にfreenasという名前のコンピュータが見つかり、そのコンピュータ名をクリックすると、共有領域が表示されます。

|

|

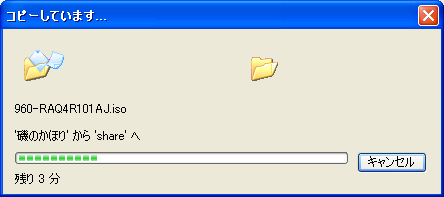

さらに、ローカルのWindowsPCから大きいファイルもアップロードできるか試してみましょう。

問題なければ、通常のファイルサーバとして利用できるはずです。

|

|

FreeNASは非常に多機能なNAS専用OSですが、今回はファイルサーバとして利用する、最低限の設定について説明しました。

実際の社内LANに接続するには、他にも細かな設定をする必要があると思いますが、それらについては是非ご自身で試してみてください。

文章の内容については、十分確認したうえで掲載したつもりですが、もし、間違いに気づかれた方はご一報いただけると幸いです。[上へ]

|